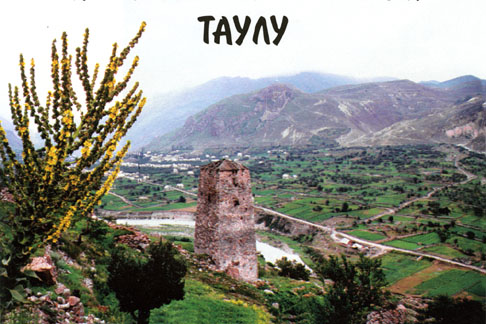

| Путешествие в страну таулу |

| Долина горной Балкарии |

Местные жители называют себя людьми таулу, что в переводе означает «горцы». В старых русских документах они упоминаются как балкары или балхары. Такое наименование во многом связано с рекой Малкой - притоком Терека - и является вариацией слова «малкарец». В то же время в нем прослеживается ассоциация с именем героя преданий народного вождя Малькара, якобы приведшего в Предкавказье своих родичей с севера, из легендарного города Маджар на реке Куме (ныне Ставропольский край).

Сейчас балкарцев насчитывается около 80 тыс., т.е. меньше, чем ближайших соседей - карачаевцев и кабардинцев (до 150 и 400 тыс. человек соответственно). Привычные места их обитания - около 1000 м над уровнем моря, где людям равнины жить не просто. Лишь горцы с детских лет приспосабливаются к постоянным подъемам и спускам, адаптируются к особому здешнему воздуху и, конечно, перепадам давления. Не случайно почти все мужчины и женщины здесь стройны и подтянуты, прекрасно сложены и физически сильны.

| Здесь некогда был аул Кюнню |

Если бы гены могли говорить, то поведали бы о многом. Ведь корни формирования этого народа уходят в глубокую древность. Даже археологи не в состоянии ответить на все вопросы, связанные с ранним этапом его происхождения. Однако установлено: современные балкарцы - потомки половцев (или кыпчаков), оттесненных в XIII в. к Кавказу с равнин «дикого поля» (юг Восточной Европы) в результате монгольского нашествия. Предки же самих половцев еще раньше пришли туда с Алтая. Язык людей таулу, как и карачаевцев - их ближайших «родственников» и соседей по горной области Северного Кавказа, - тюркский.

До XV в. кыпчаки заселяли равнины и предгорья Центрального Предкавказья, занимаясь кочевым скотоводством. Но и оттуда их вынудили уйти - уже в горы - не только монголы, но и войска среднеазиатского владыки Тимура, или Тамерлана (1336-1405). Надо сказать, праотцы балкарцев достойно встретили могущественного завоевателя: под руководством вождей Тауса и Тотута накрепко преградили путь его армии в ущелья рек Бак сана и Чегема. Они стали жить по соседству с местным населением, обитавшим тут с бронзового века, а также болгарами, мигрировавшими туда в VI в., и аланами - народом иранской ветви (потомками пришедших пред положительно в I в. с Волги сарматских племен). У таулу сложились пять небольших локальных общин, не имевших, строго говоря, единого государя или вождя.

Между тем в XV в., после ухода войск Тимура, в Центральном Предкавказье усилились кабардинцы, по происхождению адыги*, появившиеся в верховьях Кубани и долинах бассейна реки Терек с запада после монгольского нашествия. Они имели централизованную княжескую власть, что немаловажно в военном отношении, были многочисленнее балкарцев и стали взимать с них дань, правда, не обременительную - по одному барану с семьи в год. В целом соседи жили в мире и дружбе, что было в общих интересах: они нуждались в продукции друг друга, а главное - с кабардинских равнин через земли балкарцев по узким горным тропам шло в Грузию и Закавказье ответвление знаменитого Великого шёлкового пути. Так с глубокого средневековья начал складываться союз, ставший основой для образования и 1991 г. Кабардино-Балкарской Республики.

*Адыги - общее название многочисленных в прошлом родствен¬ных племен Северного Кавказа. К ним принадлежат современна кабардинцы и черкесы (прим. ред.).

Отношения с Россией оба народа тоже налаживали вместе. В 1557 г., ища защиты от турок, верховный князь Кабарды Темрюк попросил царя Ивана VI Грозного принять его «под свою руку». А спустя почти двести лет

Кабарда и Балкария по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору с Турцией 1774 г. вошли в состав нашего государства с правом самоуправления. Имперская же администрация, разместившаяся в кабардинской столице Нальчике, старалась следить за объективностью суда в спорах и тяжбах, ограничивать княжескую усобную власть. Местному дворянству, как военному сословию, сохранили привилегии и приравняли его к русскому. Знатные фамилии формировали слой элиты - тауби; ступенью ниже на иерархической лестнице стояли свободные общинники (каракиши); затем - зависимые крестьяне (чагары). Причем сословные преграды были очень крепки: общинник не мог стать тауби, даже разбогатев. Рабство же у балкарцев не получило распространения, хотя в такую кабалу иногда попадали военнопленные. Огромная роль в общественной жизни принадлежала тёре - народному собранию. Оно выбирало совет старейшин, решавший многие спорные вопросы на основе адата - традиционного устного права.

С XVII в. в горах Большого Кавказа распространился ислам - балкарцы стали мусульманами-суннитами. Однако в их жизнь и духовную культуру прочно вошли предания, связанные с религией предков. Например, по одному мифу, люди появились из яйца (что отвечает индоевропейской модели начала живой природы), снесённого Землей в облике черепахи. В других сказаниях бог Неба женился на богине Земли, и через 9 дней она произвела на свет первого человека - кузнеца Дебета. Его жена Батчабай, родившая 19 сыновей, была оборотнем, в другой сущности - волчицей. Еще одна легенда гласит: верховное божество Тейри создало из частей своего тела горы, небо, облака, звёзды, реки, из желчи - одноглазых монстров (циклопов), а потом - первых людей, нартов, поселив их на Эльбрусе. Согласно другой - они появились от брака бога Солнца и богини Луны. Таким образом, в поверья таулу (уже во время их пребывания на Кавказе) вплелась характерная для осетин, чеченцев, ингушей, кабардинцев, черкесов древняя северокавказская линия сказаний о жизни, подвигах народа нартов. Однако в балкарских мифах, помимо него, фигурируют и более ранние, неудачные, «пробы» творца - племена харра и хур-джуры, уничтоженные им за неправедные дела.

Особо почитали горцы бога грозы Чоппу, бога солнца Хардара, богиню плодородия Уммай, покровителей зверей, а также деревья и камни, наделяя их душой. Верили в очистительную силу воды, огня, в магию различных оберегов, амулетов, предсказаний и гаданий.

В средние века в Центральном Предкавказье росли густые леса. Там водились кабаны, олени, косули, зайцы, коты, волки и лисы, даже зубры. Выше обитали гор¬ные бараны и владыка скал - снежный барс, а также медведь. Охота была важным промыслом балкарцев, требующим умения, отваги и неимоверного усердия. Сохранились легенды о юноше, несколько дней, выбиваясь из сил, преследовавшем оленя. Животное оказалось волшебным и наградило упорного горца доброй женой. Появление огнестрельного оружия заметно сократило количество лесной фауны, зато добавило в «арсенал» воинской чести искусство меткой стрельбы из длинноствольного ружья. Кстати, само это слово во время охоты произносить запрещалось, и его образно называли «железное ярмо». А престиж удачливого добыт¬чика зверя был очень высок.

| Террасы в горах |

Однако прежде всего жизнь таулу - напряженный труд пастухов и земледельцев. По сей день у здешних мужчин в почёте покос, называемый теперь «балкарским хоккеем»: чтобы целый день без устали размахивать косой по спускам и подъемам горного луга, нужна не только физическая сила, но немалая выносливость и сноровка. Ведь горные пастбища летом изобилуют соч¬ной травой, на которой тучнеют овцы, и надо заготовить для них корм на зиму. Кроме того, тут всегда разводили коров и лошадей. Хороших скакунов любили безмерно. Даже если хозяин старился и терял лёгкость, с какой некогда взлетал в седло, коня по-прежнему держал на конюшне, кормил и выгуливал, почитая, как верного товарища. С XVIII в. здесь распространилось и свиноводство, конечно, имевшее ограничения по религиозным мотивам.

Плодородной земли в горах не много. В шутку горцы сравнивали свои наделы с размером бурки. Издревле они сооружали на склонах гор террасы, засыпали туда землю, пахали ее на быках и выращивали ячмень, овес, пшеницу, а позднее картофель, попавший в местную сельскохозяйственную культуру от северных соседей. Дополнительно можно было получить хлеб у жителей равнины в обмен на продукцию горских ремесел. Одно из них - металлообработка, в частности кузнечное де¬ло. Кстати, недра страны таулу богаты полиметаллами, особенно железом и свинцом, интерес к которым резко возрос с распространением огнестрельного оружия. Традиционно балкарцы занимались также выделкой сукна, шили из меха бурки, папахи, из кожи - одежду и обувь, женщины ткали ковры. Краски для этих изделий изготовляли из скорлупы грецкого ореха, кожуры лука и фаната, коры айвы, дуба и других деревьев, для чего требовалось большое искусство. Кроме того, применяли сажу, золу, цветные глины, сок марены* и барбариса. В итоге к естественным цветам шерсти - белому, чёрному и коричневому - прибавлялись различные оранжевые, красно-охристые и красно-бурые оттенки.

*Марена - род растений: многолетние травы, кустарники, полу¬кустарники (около 55 видов), в их подземных органах содержится красящее вещество (прим. ред.).

Балкарская семья была экзогамной, т. е. мужчина имел одну жену. Супруг пользовался огромным авторитетом, и власть в доме принадлежала ему, однако женщин глубоко уважали. Надо сказать, их занятия мужскими ремеслами и видами спорта не приветствовались, хотя известны и исключения. Так, из поколения в поколение переходит легенда о прекрасной девушке Суучмез-кешене.

Это случилось в конце XVII в. на празднике конного бога Голлу на поляне Буру у подножия горы Кашкатау. Ежегодно сюда осенью съезжалась молодежь из Балкарии, Грузии, Осетии, Кабарды и Карачая. Юноши соревновались в борьбе, танцах, скачках, джигитовке. Высоко ценились знание традиционного этикета, музыкальные, певческие таланты. Проходили и смотрины невест. Причем в конкурсе на звание «мисс горянка», как сказали бы сейчас, учитывали не только стать, красоту девушки, но и ее умение ткать ковры, готовить пищу, лёгкость, с которой та справлялась с домашней работой. В состязаниях мужчин представительницы прекрасного пола не участвовали.

Но вот внимание собравшихся привлекли скачки. В бешеном галопе мчались скакуны, неся на спинах стройных джигитов. Вскоре вперед вырвался быстроногий жеребец с прижавшимся к гриве хрупким юношей в надвинутой на брови папахе. До финиша оставалось совсем немного, когда его конь внезапно споткнулся и опрокинулся, выбросив лидера из седла. Всадник упал навзничь, папаха отлетела в сторону, а из-под нее рассыпались длинные девичьи косы. То была Суучмез-кешене Атабиева, дочь тауби из Черекского общества, молва о красоте которой шла по всей Балкарии. Тотчас участники скачек спешились, подняли ее и отнесли на руках к финишу, признав победительницей. Но девушка не пережила следующую ночь - вероятно, от перенесенного удара или, как говорят, её «сглазили» завистники. Отважную горянку похоронили в специальном мавзолее в священном «городе мертвых» и стали почи¬тать как национальную героиню.

Детей в местных семьях с четырёх лет приобщали к труду, в том числе уходу за животными, и к юношескому возрасту балкарцы уже прекрасно знали повадки овец, коз, коров и лошадей, умели лечить их болезни, а еще изготовлять незамысловатую домашнюю утварь, например посуду из дерева. Девочек и мальчиков сызмальства также учили танцу, ведь для горцев он всегда был ритуальным действом и много говорящей пантомимой.

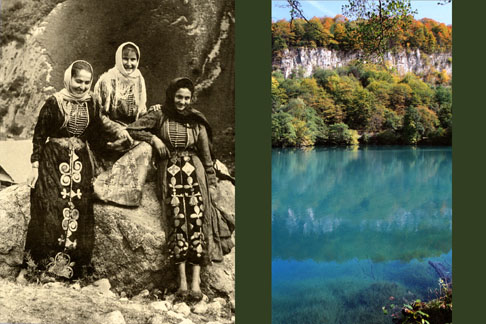

| Балкарки в традиционных костюмах Озеро Голубое |

В традициях одежды балкарцев четко видны общие кавказские мотивы. В XIX в. костюм мужчин состоял из черкески с газырями (двумя карманами на груди, куда вставлялись заряды к ружью), рубахи, папахи или войлочной шляпы. Талию перехватывал узкий пояс, у состоятельных горцев отделанный серебром и полудрагоценными камнями. На него подвешивали саблю или кинжал, нередко столь же богато декорированный, кстати, до сих пор непременный атрибут одежды джигита. Оружие переходило по наследству и служило показателем престижа хозяина. Нарядно выглядел и конь богатого человека. Женщины носили шаровары и длинные платья, стянутые на талии широким поясом, высокие шапки - дань древней тюркской традиции. Праздничные наряды шили из тканей с золотыми и серебряными нитями, украшали тонкими кружевами.

| Улица аула Кюннюм |

Пьяницы в горских аулах - большая редкость, хотя алкогольные напитки издавна входили в национальное меню. Среди них известны буза (выдерживаемая несколько лет в земле виноградная настойка, напоминающая коньяк), арака (домашняя водка) и пиво - прозрачное, черное, хорошо пенившееся. У русских офицеров начала прошлого века оно считалось лучше любых французских шампанских вин.

После отмены в России крепостного права в 1861 г. некоторые семьи безземельных балкарцев перебрались на равнину, где получили наделы: в горах тогда наблюдалось перенаселение, пахотных угодий на всех не хватало. В целом же в конце XIX - начале XX в. Кабарда и Балкария начали втягиваться в отечественный сельскохозяйственный рынок.

Гражданская война, бушевавшая в нашей стране в 1918 - 1920 гг., опалила оба народа. Невеселые раздумья российского офицера в те тревожные времена нашли отражение в книге этнографа, философа и писателя Константина Чхеидзе «Страна Прометея» (которую он опубликовал значительно позже, в 30-х годах в Праге, за что потом расплачивался в СССР годами лагерной жизни). Так автор называл Кавказ, где, по древнегреческому мифу, разгневанный Зевс повелел приковать титана, похитившего у богов огонь. Прометей хотел с его помощью натравить людей на олимпийцев, свергнуть их власть, отомстить громовержцу за поражение своих родичей. И счастья, покоя человечеству этот подвиг не принес... Роман Чхеидзе, одно из лучших произведений о жизни горцев начала XX в., недавно издали в столице республики Нальчике при поддержке находящегося там Института археологии Кавказа, много делающего для охраны, спасения и возрождения исторического наследия Кабардино-Балкарии.

В 20-х годах XX в. земля таулу начала превращаться из аграрного района в индустриальный - развернулось промышленное освоение уникальных месторождений цветных металлов. Горные дороги стали проезжими для автомобилей, по ущельям пролегли туннели. В 1924 г. у балкарцев появилась письменность на основе кириллицы. Однако мирную жизнь нарушила Великая Отечественная война, докатившаяся и до Приэльбрусья - в 1942 г. там прошли ожесточённые бои. В 1944 г. представителей этого народа депортировали в Среднюю Азию, на родину они вернулись лишь через 13 лет.

| Гигантский курган у села Урвань |

Сейчас здесь - настоящая Мекка горнолыжников, местные курорты и кемпинги имеют мировую известность. Но тем, кто просто любит природу, стремится открывать для себя неизведанное, тоже есть что посмотреть. Сразу по выезде из Нальчика, на предгорных плато, вас встречают средневековые каменные стелы и еще более древние величественные курганы, достигающие 10 м в высоту. Подобных искусственных холмов на Северном Кавказе много. Но я нигде не видел таких гигантов, как два в селе Урвань - 17- и 25-метровый диаметром 50 - 60 м, пожалуй, крупнейшие в Европе. Их крутые склоны ясно показывают: за дерном скрывается каменная кладка, предохраняющая тело земляных колоссов от расползания. Эти памятники минувшего возвели примерно 6 тыс. лет назад (раньше египетских пирамид и первых государств в Шумере), причем не легендарные нарты или вышеупомянутый народ харра, а вполне реальные люди так называемой майкопской археологической культуры.

В Республиканском историко-краеведческом музее (Нальчик) хранятся находки из каменной усыпальницы вождя того далекого времени. Курган над ней был высотой 10 м и диаметром 100 м. Сама гробница представляла собой прямоугольное помещение со стенами из 24 каменных плит в рост человека (некоторым даже придали очертания людей, вытесали контуры головы), перекрытое такой же кровлей. Внутри разводили огонь, дабы сделать место захоронения «чистым». Погребенному с великими почестями вождю в качестве посмертных даров положили бронзовые топоры, долото и другие орудия труда, богато отделанные кинжалы, украшения из золота и электрума (сплава золота и серебра), подчеркивавшие знатность его рода. Там же поставили котел высотой около 60 и диаметром до 50 см. Поражает искусство древних кузнецов, изготовивших из листа бронзы толщиной до 1 мм без единого шва столь огромный сосуд. Даже для современных мастеров это непростая задача, если ее выполнять без специальных станков и инструментов.

От Нальчика по серпантину дороги, через туннели путь ведет в глубь земли таулу. Вот у каменистых круч, над быстрой рекой раскинулся аул. Подъем к нему потребует усилий от жителей равнин: здесь высота над уровнем моря 1200 м, поэтому нужна некоторая адаптация. Сложенные из валунов стены домов с тесно прижавшимися друг к другу фундаментами образуют несколько улиц. Для кладки брали камни разных размеров, причем порой довольно крупные, - остается удивляться, как человеческие руки доставили их до места постройки и чётко вписали в кладку.

| Балкарские археологи за работой |

Реставрационные раскопки, предпринятые специалистами из Института археологии Кавказа под руководством Бияслана Атабиева, позволяют посетить одно из жилищ древних балкарцев. Здесь сохранились плиты, поддерживавшие деревянные опоры, на которые крепили стропила крыши. В углу прямоугольной комнаты находился очаг - над ним на цепи, перекинутой через балку под потолком, когда-то висел котёл. В сложенных из валунов стенах сделаны ниши - полки для хранения всяких вещей.

| Остатки башни Амирхан-кала, построенной на скале Аул Шканты |

Характерная особенность балкарских аулов - боевые башни. Они стали возникать здесь в XV - XVI вв. и обычно достигали 5 - 7 м в высоту. В часы опасности на первом этаже этих фортификационных сооружений укрывали скот, а выше мужчины занимали позиции для обороны у узких бойниц. В эпоху лука и стрел такая крепость служила неплохой защитой от небольшой группы нападавшего противника, но с появлением огнестрельного оружия её оборонительная функция стала снижаться.

| Боевая башня в ауле Кюннюм |

Балкарские башни имели еще одно предназначение. Как правило, с их вершин были видны подобные строения в близлежащих аулах, и в случае нашествия врагов оттуда сразу передавали сигнал опасности соседям. По цепочке весть быстро распространялась по всему ущелью, и люди готовились к коллективной обороне или уходу в высокогорье, если армия противника многократно превосходила их силы.

| Водопад в горной Балкарии |

Этот горный край, изрезанный каньонами и устремивший ввысь острия скальных хребтов, необычайно живописен. Настоящее чудо - сказочно прекрасное карстовое озеро на подъеме к селу Верхняя Балкария, за свой дивный свет названное Голубым. До сих пор никто не знает его глубины. А если к красоте природы добавить прелесть кавказской кухни и широкое народное гостеприимство, поездка в страну таулу станет незабываемой.

Доктор исторических наук Сергей КОРЕНЕВСКИИ, Институт археологии РАН

Фото автора и Бияслана Атабиева

Наука в России май-июнь 3.2006